●宮司「参拝しにくいなら」

舟橋村の住宅街、竹内(たけのうち)の神社で約50本あるご神木に営巣するサギが増え、ふん害や夜の鳴き声の苦情が後を絶たず、境内全ての木が伐採されることになった。我慢の限界に達した近隣住民の声を受け、宮司が「大切なご神木とはいえ、お参りしにくい環境なら本末転倒」と伐採を提案し、大多数の氏子が賛同した。11日に祭事を営んで、渡り鳥のサギが姿を消す秋以降にご神木を撤去し、木材は厄や災いを遠ざける木札や掛け時計に再生する。

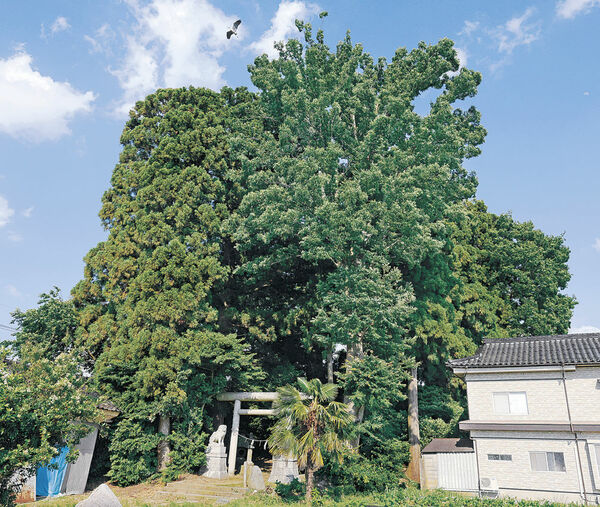

神社は竹内神明社で、社殿は竹内天神堂古墳の上に立つ。境内の高木全てがご神体として扱われている。

サギの群れは8年ほど前からすみつくようになり、毎年3月ごろに現れて営巣を始め、秋にいなくなる。今年は15組前後のつがいが巣をつくり、幼鳥の姿が確認されている。

日中から「カカカカッ」「グワッ」と鳴き声が周辺に響き渡り、境内がふんで汚れることもしばしば。住民からは「夜に寝付けない」「車や瓦にふんが落ちる」「神社隣の公園で遊ぶ子が怖がる」といった苦情が村役場などに寄せられていた。神社近くに住む女性は「特に暑い時期は臭いが強くて窓を開けられない」と顔をしかめる。

苦情を受けて、舩木信孝宮司(59)は昨年に伐採を提案し、約150世帯の町内会でもおおむね賛同を得た。富山県神社庁のほか、県埋蔵文化財センターも古墳を傷つけないことを条件に伐採を容認。氏子や出身者でつくる「舟橋竹内天神堂古墳・なかよし公園整備委員会」が11日に作業の安全祈願祭を執り行い、ご神木1本1本にお神酒をかけて御霊(みたま)を鎮める。

伐採に掛かる550万円は氏子や村内の企業などから寄付を募り、ご神木でつくった木札や時計が返礼品となる。昨年の宮総代で準備を進めてきた柳原誠さん(57)は「鷹匠(たかじょう)による追い払いを検討したが、多額の費用が掛かり、ロケット花火での追い払いも火災の恐れがある。伐採が根本的な解決になる」と理解を求めた。

舩木宮司は「境内にはサカキのような営巣しにくい低木を植えて、新たなご神木に育てていきたい」と話した。

★竹内天神堂古墳 出土品から4世紀後半(古墳時代前期)に造られたとみられる全長38.4メートルの前方後方墳。現在は高さ1メートルほどの前方部と、同4~5メートルの後方部があり、後方部に竹内神明社の社殿が建つ。富山平野東部に残る古墳では最も古く、この地域を治めた最初の豪族の墓と考えられる。立山黒部ジオパーク協会がパーク内の見どころの一つに挙げている。